前頁へ戻る

第38作 新作六つ目花籠 H23・ 2月

|

六つ目編みの大物に取り組むことにしました。

昨年の9月頃から色々とデザインを考え始めましたが、何とかまとまったのは12月に入ってからです。ぼつぼつと材料ヒゴなどを揃えながら、本気で取り組み出したのが正月明けです。

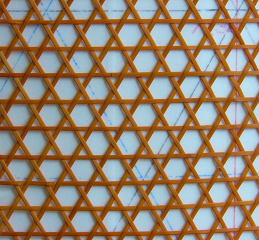

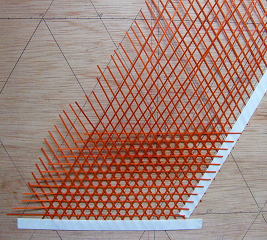

画像はイメージ図です。

完成・3月12日

|

作業記録

サイズは横幅45センチ程度とします。

上から見て楕円形で、編み目は六つ目編みの2枚重ねとしました。

六つ目の編み目の大きさは斜めヒゴの間隔を8㍉としました。(六つ目の並行する2辺の間隔は6・9㍉になります。

楕円の周は106㎝になりましたので、1枚分でも斜めヒゴは132本×2=264本 と、横廻しのヒゴが30数本必要になります。材料つくりだけでもかなりの時間がかかります。ヒゴ巾は1.2㍉です。

|

|

まずはホームセンターで漬物バケツを仕入れてきました。

円筒形の下地としますが、段ボール紙などあてがって、径33㎝の寸胴にしました。

後はひたすら編むだけです。

編む時間と同じくらいに目を揃えることに時間を要します。

一周するのにたっぷり1時間要します。一日でせいぜい4、5本が限度です。

ここまでに一週間掛かりました。 |

|

ひと先ず一重編みあがりましたので、内枠を取り付けて形にしました。

枠は丸籐を半割にしたものを二段重ねとします。この形にして寸法を測ったら、横47㌢ 奥行き15㌢ 高さ21㌢になりました。

予定ではこれに合わせて二重目をぐるっと全体に編みつけることにしていましたが、教室の先生に見てもらったところ、二重編みは部分部分にしたほうが良い感じになるのではないかと指導を頂きました。 |

|

|

設計変更です。

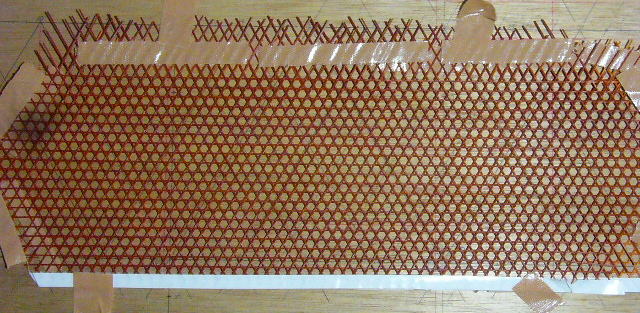

六つ目の二重編み部分をパーツで作ります。表裏合わせて8枚作ります。

全体を二重で編むよりこちらの方が編む面積が少なくて済むと一瞬思いました。なんのなんの一枚ずつの縁の仕舞いをすることになり、かなり大変な作業になりました。

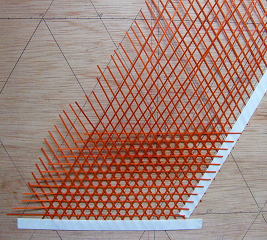

写真は斜めヒゴ15本ですが、これを2枚、他に9本が2枚、7本が4枚です。 |

|

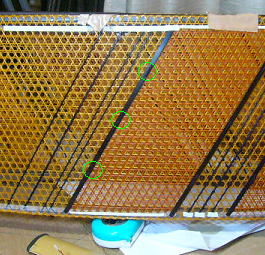

底編みが各辺10段程度の六つ目籠の場合なら、概ね目測で編み目を構成できますが、一目が8㍉巾の六つ目となると目分量ではうまく行きません。上の画像はベニヤ板の製図版?に縦横斜めのガイドラインを引いてあります。

左の画像は漬物バケツの下地に酒パック(水に強い、)を展開してラインを引きました。

中学校の算数も馬鹿にしてはいきませんね、1、2、 √3です。斜めヒゴを8㍉で並べると、横ヒゴの間隔は 8÷2×1・73 で、6・92㍉です。こんな感じでガイドラインの目盛りを打ちました。

ところで、プロの竹工芸家はこんな事しているのでしょうか? アマチュワは何でもありです。 |

|

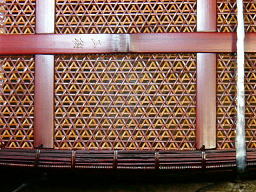

8枚のパーツが出来上がりました。いよいよ貼り付けします。

黒染めしたヒゴで縁を押さえ、3箇所で虫縛りをして取り付けました。

パーツの間には黒ヒゴを適宜配して、デザインとしてアクセントをつけるとともに強度が出ることを期待します。

黒ヒゴは極細の籐ヒゴで“いじいじ”と本体に縛り付けていきます。虫かがりと言い縛りつけと言い、このあたりの作業はテクニックと言うよりひたすら時間との勝負です。

心を無にして作業を続けなければいけません。 |

|

|

|

口枠の縛り

丸籐を半割にしたもので内と外、二段で仕上げます。

なお、当初あてがった枠は黒くなりすぎて色バランスが悪く、作り直しました。

竹ヒゴをあてがって二芯縛りとします。縛りの籐は巾1・2㍉で表皮を剥ぎ、染色します。

籐ヒゴをどの程度用意したらいいのかざっと計算したところ、25㍍くらい必要と分かり、ぞっとしました。

ひたすら縛り続けて4日費やしました。 |

今現在ここまでです。この先作業が進み次第紹介します。 2月19日

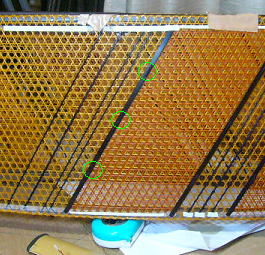

2月28日 縛りの最後

|

ここが難しいところです。

緑○が、二芯竹ヒゴの始点と終点です。ここの所を“何事も無かった”ように収めなくてはいけません。

一縛りごとに締めこんでしまっては続く籐ヒゴを通すことができなくなります。上の画像の様に“ゆる褌(ユルフン)”にしたままで、最後の連結部分まで籐ヒゴを廻してから、いじいじと順次締め込んでいけばうまくいきます。

「ゆる褌」なんてのは死語でしょうか? |

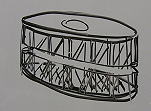

上部の口縛りが済んだところでいよいよ底編みを製作します。全体を通して六つ目の二重編みにこだわりましたので、もちろん底編みも二重としました。

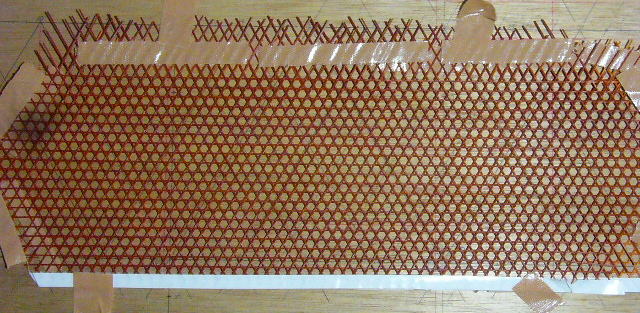

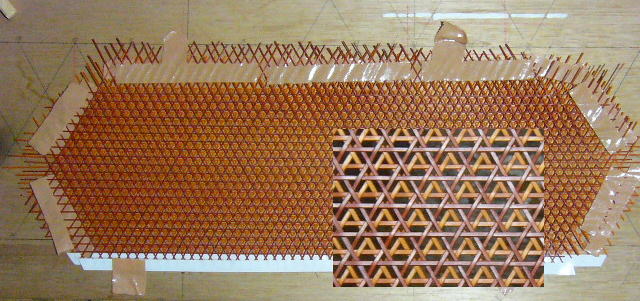

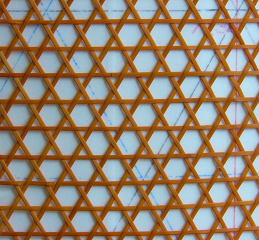

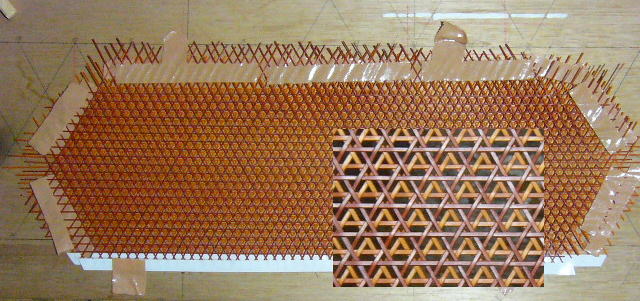

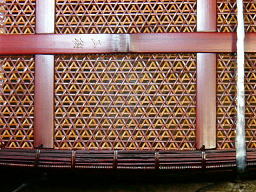

籠の巾が47センチありますので斜めヒゴを8㍉間隔で並べると62本×2=124本と長寸の横ヒゴが20数本です。濃い薄いで染め分けしたヒゴでこの平面編みを二枚作ります。画像は編み目をきっちり揃えたものを二枚重ねてあります。いい加減な編み目ではズラした時に綺麗な模様が出ません。下の画像はずらして六つ目の中に三角の編み目が出たところです。

底はめ込みと縛り

|

|

|

|

底編みを枠に合わせて切り抜き嵌め込んでから、いよいよ最終段階の籐ヒゴの縛り作業になります。

籐は全長で15㍍必要になります。 |

籐の縛りと同時に力竹を縛りこみ、籠本体は完成しました。 |

|

いやー、しんどかったですが、まずは出来上がりました。

いそいそと教室に持ち込み、先生に褒めてもらうつもりでしたが、、、「まー、よう出来とるけど、落しが高い、細い、色が黒すぎるなー、」

落としについては私もやや不満でしたのですが、手持ちの竹の太いものがなく、こんなところで妥協していました。

竹屋さんで太い孟宗竹を急遽仕入れて、作り直すことにしました。 |

|

内径10㌢の「落し」を製作します。

|

内径10㌢、外径12㌢の孟宗竹を肉厚の半分ほど、外皮側をそぎ落とします。左の黒っぽいのが最初に作ったものです。

色合いを籠にマッチングさせるため、漆に弁柄を練りこんで仕上げました。塗っては研ぎ塗っては研ぎ、最後は拭き塗りを重ね、作業日数は12、3日かかりました。

全て完了。暫くやりたくないなー。

|

|