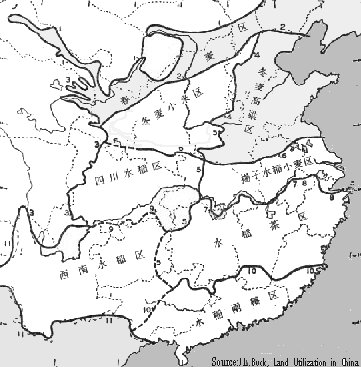

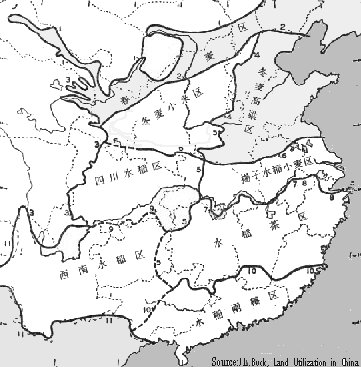

農業は中国の経済基盤を構成する。長い歴史の中で農業は経済生活の基礎的な地位を占めてきた。歴代政府は農業政策を重要視してきた。重農の伝統は社会の隅々まで浸透してきた。中国は人口の多い国としても知られているが、人口と比べて農耕地が不足している。土地制度の私有制が発達したことで、農民は自作農、小作農、農業動労者と分化した。自作農の創出が重要視されたが、孫文にも「耕者有其田」という主張があることで知られている。中国農業経営史において華北農業にかわって、華中農業が発展したことは重要な意味を持つ。晋の時代に北方の名族が南遷したことなどが江南地方の開発が急速に進展する。農業の発展を人口の流動と関連づけて考えるといろいろなことがわかる。中国総人口の膨張と人口の南方遷移についてみてみよう。唐の最盛期に約7500万の規模である人口は、その後戦乱などで減少傾向を示したが、12世初頭は約1億を記録した。中でも長江流域とその南側の人口はふえつづけ、総人口に占める割合は8世紀中ごろの約40%から13世紀末の80%強にまでなっている。農業は重要産業であることで政府の財政基盤として重要視されてきたことは言うまでもない。

商業的農業の発展は換金作物の栽培や農家の副業として養豚、養鴨、養鶏、養魚、養蚕などの経営に見ることができる。

綿花栽培についてみると、江南地方では、13世紀末に綿花の栽培が開始され、農村に綿紡織業が定着した。15世紀ごろにおいて綿布をもって税糧の代納が認められたこともあって綿布生産の商品化が促進された。綿布生産の拡大は原料の綿花にたいする需要を増大させ、棉作面積の拡大をみた。ところによっては水稲栽培を棉作に切り換えるものもみられたという。近代綿紡績工場の経営はこのような条件を利用したが、紡績工場によっては綿作地の拡大の目的で開墾事業を始めた事例もある。

商業的農業の発展1926年の統計によれば、中国の輸出品のほとんどは原料であった。ピーナツ、生糸、まゆ、豆、綿花、皮革、木材、石炭、桐油な どによってしめられた。これに対し輸入品は、金属品、鉱石、綿花、米、石炭、葉タバコをのぞけば、小麦粉、毛織物、洋紙、機械など の工業製品であった。

民国期に行われたある調査(1922-25年に実施)によると当時の農業に次の特徴がみられるという。

1.農民は納税や債務返済のためにも農作物を現金化する必要があった。貧しい農民は食糧を小出しにして売り捌ねばならなかっら 事情があった。

2.各地の農村は濃厚な地方的色彩を備えた。交通事情や生産事情を勘案すると容易に理解できるが、これに加えて軍閥割拠とそ れにともなう戦乱は、社会不安、経済混乱をもたらし、地域をこえた経済活動の発展を困難にした。

3.農産物の価格変動が激しかった。経済法則の貫徹は物資の絶対的不足に妨げられた。農産物の季節的性格もあって、価格の安定は望めなかった。農民は不作で苦しみ、豊作で苦悩した。

4.農民は概して中間搾取に直面した。農民は農作物を直接販売するより、高利貸や商人に農産物を売り渡した。「放夏米」、「放青稲」「売青」などによる農産物の先物売りは、農民の市場参加をさまたげた。

5.農産物とくらべて農村で発展した手工業は多様な製品を市場に提供した。綿製品、絹製品、陶磁製品や文房具などはいずれも全国、ないし外国市場に流通したものである。