| 前頁へ戻る 第44作 六つ目合せ花籠 H24・2月 (4月12日更新)

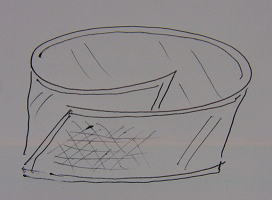

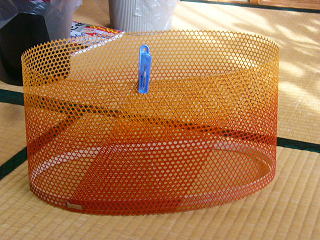

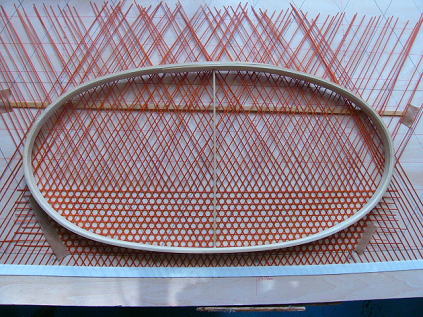

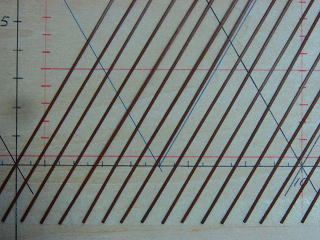

作業記録 六つ目のヒゴ間隔は7㍉とします。 第38作は8㍉でしたが、もう一段編み目を細かくします。 実はテスト編みで6ミリ間隔も試しましたが編み目がきつくなり、竹編みの清々しさが後退してしまうようで、結局7㍉としました。 イメージ図に沿って、最初に底枠を作りました。ここからすべてが始まります。これで作品の大きさが決まります。厚みのある竹で楕円の枠をイメージして作ったところ、横幅37㎝、奥行き19、5㎝のものになりました。 このサイズで楕円周を測ると93㎝でした。今回は合せスタイルとしますので、二重になる部分を15㎝とした場合、横長108㎝の平面編みを作ることになりました。 六つ目編みの材料ヒゴは(本体部分で) 幅1ミリ(弱、実測は0,95位です。)で40㎝長のヒゴが108㎝÷0.7=155本・・×2で、310本プラスαと120㎝ほどの横ヒゴを40本ほど用意します。(作品の高さは21、2㌢の予定、) 編み始める前にホームセンターでベニヤ板を仕入れました。1㌢間隔に目盛を打ち、ガイドラインを引いて作業版にします。  平面編みが完了しました。左右斜めヒゴを全て並べてテープで仮止めし、下から一段ずつ横ヒゴを編み込んでいきます。この手順はあくまで私のやり方です。一日頑張って横ヒゴ四段が精神的に限界でした。 教室の大先生の手法では通常の六つ目編み(籠の底編みをするように、)をして目的の大きさ(幅、この場合、21、2㌢)まで六角形の平面を編み、その後左右斜めヒゴを順次継ぎ足していくようです。 楕円の底枠を作って取りあえずあてがってみました。いい感じのグラデーションが出そうです。 この先、上部内枠、外枠、下部外枠、各種ヒゴの製作、籐の縛り、落としの製作、ウルシの仕上げ・・・作業はこれからが本番です。

底編み 本体の六つ目平面編みが済んだところで、底編みもこの段階で仕上げることにします。底枠は作ってありますので、この大きさをカバーできるだけの六つ目平面編みを二枚仕上げます。

各部材の製作 この形の花籠(側面と底を別々に作ってはめ込むタイプ…入れ底)は昨年と同様ですので、この先どの様な工程で、どの様な部材が必要になるかは概ね分かります。ひたすら六つ目を編む作業も終わりましたので、気分を変えて各部材の製作をすることにします。

立体化は左右半分ずつ 円筒形でなく「合せ」スタイルとしますので、枠を取り付けるにも籐の縛りにしても一連の作業では出来ません。予定では左半分を立ち上げ籐の縛りもし、更に右半分の作業が済んでからでは手が入らなくなる部分については、ウルシもかけることになります。

2月7日 左半分が形になりました 蛇腹かがりを画像上方のガムテープが張ってある所から進めて、すでにかがりがしてある縦縁枠の上部に連結させ左半分が終了しました。(ここの説明、一部訂正しました。) 合せにする右半分の作業の前に、(手が入らなくなりますので、)合わさる部分にはウルシをかけておきます。斜めに配置するデザインヒゴはこの段階でやってもやらなくてもいいと思いますが。 斜めデザインヒゴの間に六つ目が二重になるように、部品を取り付けました。  この先は右半分の工程になります。右半分の内枠2段、外枠2段を取り付けた後、下部の楕円内枠にあてがってから、下部の外枠2段を取り付け仮縛りしておきます。この後は右半分の上部枠の籐縛り作業になります 残念なことに、このあたりの画像を記録していませんでした。 上部枠の籐縛りが済んで、いよいよ底の造作に取り掛かります。底は六つ目の2枚重ねの入れ底です。既に六つ目2枚は出来ていますので、底枠の型に沿って切りぬいて嵌め込み、縛りの作業に進みます。

落としの製作 このあたりで落としの製作を始めなくてはいけません。丸竹を削って木地を整えてウルシ塗りで仕上げますので、結構日数を要します。 昨年仕入れた孟宗竹を素材にします。外径12㌢で仕上げは外径11㌢ 内径10㌢です。

全体の姿が見えてきたところで、不具合をチェック、蛇腹かがりのところの画像で見るように、アクセント(籠の強度も増す)に配置する斜めヒゴの色がきつすぎるので、両サイドの幅広のヒゴを枠と同系色にすることにし、付け替えます。10本取り換えますので取り付けの虫篝りが30か所です。 さらに、部分的に六つ目の二枚重ねにしたパーツを思い切って取り外しました。一度取り付けたものを捨て去るのは、編んだ手間やら何やら考えると勇気がいるものですが、どうも邪魔にしか思えません。コネコネ厚化粧すれば良いというものではありませんね。取り去ったら全体がすっきりして、本体編みのグラデーションが生きてきました。 2月末日 概ね完成しました 本作は工芸展に出品する予定ですので、全体像を現段階でお見せできません。入選できるのかどうか、審査が終わったら写真を掲載するつもりです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ お陰様で第43回東海伝統工芸展に入選・受賞できました。 審査は3月17日で、18日に審査講評を頂きました。二度目の入選で賞(安藤氏賞)を頂けたことは大変光栄でありますともに、幸運であったと思っています。 今後はこれに恥じないよう、更に精進しなければいけません。だけど辛いものがありますねー、いい加減なことやっておれなくなります。 “愛した時から 苦しみがはじまるー、、”松尾和子の歌だったでしょうか。 作品の展示は名古屋・丸栄デパートで5月10日~15日に催されます。是非ご覧ください。 |