| �@�O�ł֖߂� �@�@�@�@�@��50���@�@�@�@�@���������̗t�������@�@�@�@�g25� 1�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�g25�N�P��26���j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�@3��26���X�V�j

�@�@�@3��23�������̊ӕ] �@�g���̓������������̂��O���Ȃ̂��A�|�C���g���ڂ₯�Ă��܂��܂����ˁB�h�E�E�E �@�����Ƃ���ł��B�����o���オ���Ă��瓯�����Ƃ��^��Ɏv���Ă��܂����B��͂�ŏ��̒i�K�ŁA�ŏI�̎p��`���Ă�����|����Ȃ��Ă͂����Ȃ��ƌ������Ƃł����B �@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E �@�@�@�����܂ł̍�ƋL�^ �@��49��ŏo�������ɑ������܂����B���������x���o���܂��B �@�����A�������6�����Ɉ�{�̃q�S�𗧂āA��{������3�����̒�⾂�Ƃ���\��i��⾂肪18�����j�ł������A�����̐搶�̂��ӌ��́A�u3�����̔���ł̓q�S�������Ƃ�A5�����͗v�邾��[�A����Ɨ��T�C�h�ɂ�����{������Ɨǂ��Ȃ��ł͂Ȃ����ȁH�v �@�f���Ȑ��i�ł��̂Ō���ꂽ�悤�ɂ���Ă�邱�Ƃɂ��܂����B �@5�����~3�{�c�~6���� �� �ȁ[��ƁA90�����̒�⾂��ɂȂ�܂����B �@�q�S�̐���E���F1���A����p���كq�S�̒����E���F�A�O���ڂ���Ђ����璎⾂�����ĂS�A�T�A�U�A�V���̊ۂP�T�Ԃ������ďo���オ��܂����B�{���̂�ʂ�z���ĕ���Ă��܂����B �@���S�̃q�S�͕��R�_�A���T�C�h�̃q�S�͂Q�_�ł��B�كq�S��ʂ����́A���ꂼ��P�D�T�_�ƂP�_�ł��B �@�@�@�@

�@�@�Q��15�� �@�O�����q�S���o��

�@�@2��27���@�@�@�O�����t������

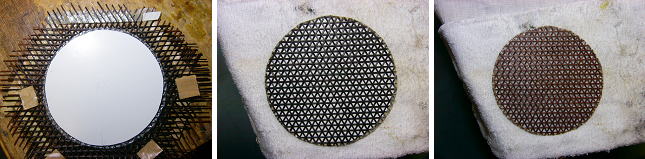

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O���Œ�q�S���t�� �@�O���q�S�̏㉺2�����ł̌Œ�ł͍��E�̂�����ɑς����܂���B�ۃq�S�Ŏ����Œ肵�܂��B �@�����͌��������قŔ���A�O���ɂ��Ă��������̂��قő��������Ƃ��܂����B�摜���͏㕔�A�E�͉����ł��B �@�@  �@�@3�� 5���@�@�@��҂݂Ɛؔ��� �@��҂݂�������̗t�҂݂Ƃ��܂����B���x�Ɓg�������h�ŁA���̗t�̓d�˂ɂ��܂��B �@�����͓��Ɠ��n�F�ŁA�ꑤ�͉��g�̐F�ɍ��킹�č��Ƃ��܂����B�҂ݖڂ��҂����荇�킹�Ă���d�ˍ����A�E���V���|���܂����B �@��g�̌`�i�����Ɍa�̒��Z������A�^�~�ł͂���܂���B�j�ɐ�o�����^�������Ă�����o�����܂��B�摜�A�͒ꑤ�E���A�摜�B�͓����E���F�B �@�@  �@�@3�� 6���@�@�@������ �@��҂݂��o���オ�����Ƃ���Ō��ƒ�̔���Ɏ��|����܂��B����ƍŏI�H���ɋ߂Â��Ă��܂����B �@�܂��͌��̔��肩��B �@�摜�P�͊�{�̔���A�Q�͏㉏�̏��蔛��ł��B

�@�@3�� 9���@�@�@�ꔛ�� �@�ؔ���������҂݂ƁA�͒|��Ƃߍ��ݒꔛ������܂��B �@��͂芪���n�߂ƍŏI�̃h�b�L���O���������ƌ����Ă���Ԃ�������܂��B�g�������Ȃ������悤�Ɂh�n�����Ȃ��Ă͂����܂���B���̓_�ɂ��Ắu��38��v�ŏ����܂����悤�Ɂg�����h���ِc���Ă����Ă���A��ڂ��i�ߍ���ł����܂��B �@�����̓H�����̒|�q�S�����������A���܂��[�܂�܂���ł����̂ŁA�������R�X�p������蒼���܂����B��蒼�����ِc���ގ��I�ɂ��_�炩���i�e���A�j�E�̉摜�̂悤�ɃT�T�N�����c��܂������A�����Ƃ��܂��B�������Ȃ������Ƃ͂������A�����������̂��Ȃƌ��������ł��B3���Ԃ��]���ɂ������Ă��܂��܂����B��ꂽ�ˁ[�A�A �@�@  �@�Ė{�̂͊T�ˊ������܂����B�S�̂̎p�͌���f�ځB �@�u�����v�̃E���V�h�ɂ��Ă͖{�̐���ɕ��s���Đi�߂Ă��܂����A���Ȃ�̉h��d�˂܂��̂œ������������Ă��܂��B �@�@3��15���@�������h��̍ŏI�H���E�S�Ċ��� �@����܂ł͓h���Ă͓u���i���y�[�p�[�j�h���Ă͓u�����J��Ԃ��A�[���ł�����x�܂ʼn��ʂ������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���̌�͐@���h��𐔉�d�ˁA�Ō�͌����܂Ŗ����������܂����B �@�E���V�H�|�̐l��������A��������ƌ����Ă��܂��ł��傤���A�|�H�|����ł��̂ŋ����Ă��������B �@�@�@  �@��50��͂��ׂĊ����B�H�|�W�o�i��3��22���ł��̂ŁA��T�Ԃ��c���ďo���オ��܂����B��N��12��������g��ł��܂������A�Ȃ�Ƃ��Ԃɍ����܂����B �@�Ă̑S�̑��ƊӍ����ʂ͌���ɁB |