前頁へ戻る

第54作 菓子器 H25・5月

|

|

5月7日

菓子入れですか、それとも小物入れでしょうか、とりあえずは完成しました。

上蓋に比べ本体が、キタナクなりすぎたようです。 過ぎたるは及ばざるがごとし。

|

|

第52作で分解した桂川籠(第1作目)の胴半分を再利用して菓子器を作ります。

第18作と同じことをやろうとしているのですが、進歩がないですね。 この先18作とは違った秘策 はありますが。

籠の内側には紙を貼って「一閑張り」の真似事と、編み目を漆で充填してして仕上げる「籃胎漆器」の手法の真似事で、ごちゃ混ぜでいくことにします。 何でもありです。

|

5月1日 まずは内側に障子紙(和紙は高いですから、)を貼って一回目のウルシを掛けました。ここまでは昨日の作業です。 今日は外回りに少しだけ水性ボンドを混ぜた砥の粉を編み目に充填しました。

籃胎漆器ではこのあたりはウルシがベースで砥の粉を混ぜ合わせるのでしょうか? この程度のおもちゃにウルシを使っていては勿体ないので、インチキですがこんなところで作業を進めます。

5月3日 口縛り

オーソドックスな縛りで口を仕上げました。 漆を掛けて、まずは本体部分が完了です。

口の径は15㎝、口縛りの籐は1ミリ幅で一尋(160㎝)を3本使用しました。結構要るもんです。 |

|

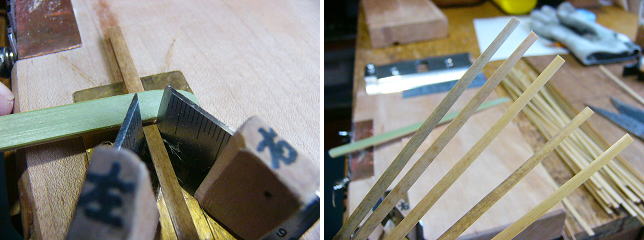

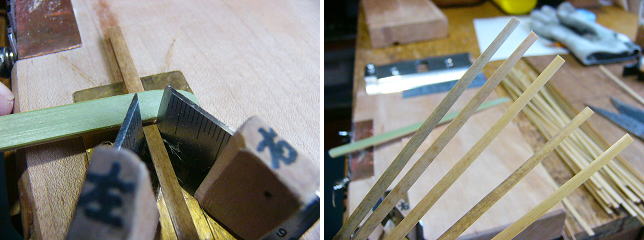

秘策?…上蓋は網代で編みますが、四角のものを丸にしなければなりません。ヒゴを両サイドテーパー(先細り)に削り出しました。まあ秘策と言うことにしておきます。どれ程の効果があるのかはやってみてからです。

テーパーの削り出しは、幅決め(上部が開いています。)工具でじわじわっと下に滑らしながら引けばうまくいきます。

上蓋を作るにあたって、本体口の径にスルッとはまる程度の上蓋内側の口巻竹を作り、更に2㍉ほどの余裕を持たせた外側の口巻竹を作ります。サイズを固定するために口巻竹は接着剤で張り合わせます。

平面編みした網代の板を外の縁巻き竹にゆるいカーブを持たせながら形作ります。気分的には秘策がそれなりに効果があったと思っています。

内貼りの紙を張り付け、漆を掛けて今日の作業はここまでです。(画像はウルシを掛ける前、)

|

5月6日 蓋の縁仕上げ

寸法を固定した内側の縁竹をあてがい、本体と同様に籐で縛りました。

縛り目は20か所ですが、蓋のつまみを取り付ける装丁で4方向に籐ヒゴを通しますので、この段階ではその分の4ヵ所は縛りを入れてありません。 |

|

| |

|

5月7日 上蓋のつまみ取り付け

つまみを固定する籐ヒゴが本体の大きさに比べ、バランス的に細かったようです。

上蓋は肌も綺麗に“上品に”仕上がってしまいましたが、本体の「砥の粉」の化粧がきつく、汚くなり過ぎたようです。

一応これで完了とします。 |

|