| 前頁へ戻る 第69作 アサガオをイメージ 花籠 H27年 2月 第46回東海伝統工芸展に入選できました。 展覧会は 名古屋「丸栄百貨店」で5月7日~12日 岐阜「高島屋」で14日~19日です。 ご都合をつけて是非ご覧ください。

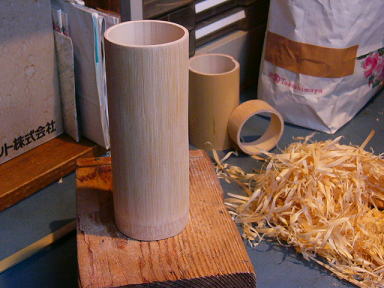

材料作り

イメージ図の外形全体を構成する縦ヒゴ(?竹板、)の作成 花籠底径【ハ】を概ね15㎝、首部分の径【ロ】を10㎝程度にするつもりです。上部(薄端風の)の形を5角形にしたいので、ヒゴ本数を奇数にする必要があります。 並べるヒゴの隙間を1㎜としそれぞれ計算していくと、【ロ】の幅が4㎜、【ハ】の幅が6㎜です。この寸法で65本並べます。・・・5㎜×65÷3.14 7㎜×65÷3.14 で概ね予定通り。 【イ】のあたりは巾3㎜、イ~ロ ハから下にかけてのそれぞれ3㎝程の部分を籐(丸芯)で縄縛りして全体を形作ります。イより上部は頂点にかけて緩やかに細くしました。ロ~ハの10㎝部分のテーパーに削る作業が難儀しますが、鋼板で樋の様なものを作って竹板4、5枚を一度に万力に咥えて削りました。竹の繊維を断ちながら斜めに真っ直ぐ削るのはかなり難しいですが、このあたりの出来具合で良し悪しが決まりそうです。 胴回りの5方向に明るい色を配すように染め分けました。部材の段階で2回ウルシを掛けました。 胴の組み立て・縄縛り 上述したように身籐の丸芯で縄縛りして、組み立てます。丸芯の極細が必要になりますが、私が探したところではφ1㎜が最低でしたので、ヒゴ引き(今回自作 ヒゴ引き工具の記事はこちら)で0.6㎜まで細くしました。底回り部分は0.8㎜。

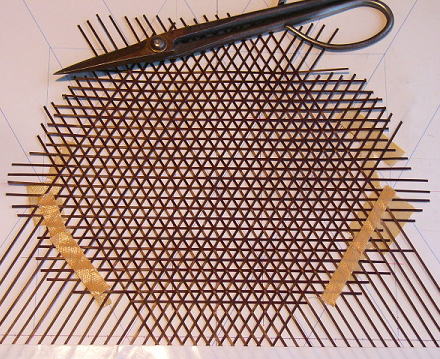

底組み 底は当然嵌め込みの「入れ底」になります。多くの場合底板は網代の平面編みが多いかと思いますが、その後の作業など考えると、縛りの籐ヒゴが通しやすいように隙間のある麻の葉編みとしました。3角の連続です。強度も?考慮して2枚重ねとします。目がずれないように2枚編みます。(カメラの角度の関係で上下がやや詰まって写っています。)  内枠と底取り付け

籠上部内側には四つ目編みを嵌め込みます。 四つ目編み工程  胴の芯に使った発泡スチロールの型を少々だけ削り直して四つ目編みの芯に再利用しました。四つ目編みの下部が本体にピタッと納まる寸法に編まなくてはいけません。 作業が終わってから思ったことですが、四つ目編みは難しいですね。スルスル目が滑って中々作業が捗りません。丸い籠で全体を窄めていくような場合はそれ程でもないのですが、上部にかけて広げていくのは非常にやり難いです。合せて目の調整をまめにやらないとヒゴが組み合った部分がきれいに揃いません。今後はあまり採用したくありませんね。 ヒゴ本数は本体65本に整合するように×2で、130本の左右斜めで260本です。ヒゴ幅は0.9㎜。但し結果的には微妙に目幅がズレ、縛り作業でピッタリ二目で、、とはなりませんでした。

2月14日 本体外枠の縛り この3日間本体外枠の下縛り作業が続いています。今回の作は“花籠を編む”と言うより、竹の組み立てと縛り作業の連続になりました。 この下縛りが済んだら飾縛りをして完成となります。飾縛りには1週間かかると思います。あと落としを完成させてすべて終了です。  2月18日飾縛り完了  最終段階、飾縛りを4日間かけて仕上げました。外周は120㎝程で、縛りの籐ヒゴは10メートルくらいになるでしょうか。何も考えずにひたすら縛りました。やったー、、 朝顔の蔓?に見立てた装飾ヒゴと縛りの追加  最後の落としは只今仕上げ中です。今日のあたりで漆塗りを5回ほどやっている所ですが、更に数回、納得いくまで作業を続けます。あと4、5日はかかりそうです。

このあたりで出来上がりとします。出品が明後日ですからね。画像左から1号、2号、3号です。それ程拘らなくてもいいのかもしれませんが。  出品は3月20日です。完成画像は審査発表3月22日以降に掲載します。 【鑑査講評】 外枠部分が要るのかな? 自分では五角形の籠を表現したくて製作したもので、やや戸惑いました。その他いくつか、こうしたら良かったのではないかと、今後の参考にできる評を頂きました。 |