| 前頁へ戻る 第70作 竹花籠 鶴首 H27・3月 (4月30日更新 第3号作)

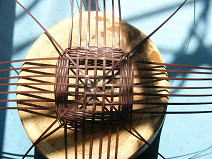

裏ワザ考案 胴の一番の張りを過ぎて4、5段編んだのですが、なかなか思うように窄まりません。 立ち竹の間隔が広く、回しヒゴはゆったりした二目一目(立ち竹4本2本)ですですからね。 裏ワザ考案。首を縛っておいてからヒゴを外から通していく方法もありかな? やってみたら非常にうまくいきます。これなら思った形にヒゴを回せます。大発見でした。

口仕上げ

ウルシ塗り ウルシはかなり薄めて使います。親指の頭ほど(もう少し少ないかも?)にテレピン油をかなり、、量ってやった事がないものですからうまく言えませんが、かなりたっぷりです。10倍位になっているのでしょうか。いずれにしてもこの希釈液で、大きめの刷毛(刷毛自体にかなり吸い込んでロスが当然あります。)で籠全体が塗れる量になっているわけです。(今回記録写真が無かった。) ウルシが途中で足らなくなって、継ぎ足しでやったりすると経験上、濃さの違いから仕上げの色目が変わったり、塗りむらの原因になりますので、余るのは覚悟で多い目の希釈液を用意することです。 今回の籠のような黒いものではさほどのことは無いでしょうが、淡色の籠の場合には特に注意する必要があります。 一通り塗ったら丁寧に拭き取りをします。この時いい加減な布などでやりますと、細かい繊維くずがやたらと編み目に詰まってキタナイ仕上がりになりますので、できたら拭き塗り専用のペーパーを使うべきです。化繊紙でクズが付着しません。 錆びつけ ウルシがまだ乾ききっていない状態で、錆び粉を刷毛で全体に蒔き、その後余分な粉を拭き取ります。 編み目の隙間に残っている感じにします。この状態でウルシ室に入れて乾燥させますが、ここで忘れずにひと手間。ウルシが乾燥すれば籠は固まります。当然です。籠を水平面に置いたときにガタ付かないように4足(底面4ヵ所の出っ張り)を調整してから乾固させましょう。 研ぎ出し しっかり拭き取ったと言ってもウルシの薄い塗膜に錆び粉がのっていて、全体が何となくのっぺりと黒ずんでいると思います。 ヒゴ編みの凸部を軽く研いで、ほんのりした赤みを滲み出させます。軽く軽くです。私は水ペーパーの2000番でやりました。くれぐれもやり過ぎないように。

ロウで磨き 上記の研ぎ出しとかロウ研磨の工程については、人によっては好みがありますので、特別にお勧めするものではありません。錆び付けについてもしかりです。 研ぎ出しの画像を見てみると、荒れ肌でしょうか乾燥肌でしょうか、何か物足りなさがあります。 最後の工程としてロウで磨きを掛けます。「イボタロウ」なる、イボタ虫(カイガラムシの仲間?)からとった動物性のロウが、昔から家具などの磨きに使われています。かなり固いロウで(だから温度変化に優れ、耐久性があるのですが。)作業に手間がかかりますので、今回はインチキで、ふつうの洋ロウソクのロウを使用しました。布にロウを擦りつけたもので磨きます。しっとりした艶が出ます。

3月31日、飽きもせずにまたやってしまいました。第2号出来上がり。 結構イケる籠が出来ましたので、もう一つ作ってみたくなりました。今度はやや小振りの、各寸法が90%のものを作りました。ちょいと玄関入って、下駄箱の上で使えそうです。 サイズは 高さ26㌢ 胴径13.5㌢ 首径5㌢ (ヒゴ幅は全て×0.9 厚さは同じ)

4月30日 懲りずにまたやりました。第3号作です。 過日の教室で大先生に第1作2作を見て頂きましたが、「もっと錆が乗っていてもえーぞ、、お茶やる人はそんなのを好むでな。」でした。と、言う事で第3作は錆び粉を“勉強”しました。まだ足らないかもね。

令和2年9月

|