前頁へ戻る

第77作

彩色竹花籠

H28・2月

|

|

第47回東海伝統工芸展に出品、入選できました。

今年は考えが中々まとまらず、安易に前年の作品と見かけは大して変わらないものになってしまいました。ただ、胴部分はかなり太くし、先に行くにつれて、立ち竹を二度増し竹して、密な造りにしました。

内にあてがう四つ目編みの 籠も目の細かい仕上げにしました。

例年より出品が半月ほど早まったので、年明け以降かなり作業に集中しましたが、2月27日現在完成にこぎつけました。

|

3月6日 審査講評

① 胴中央から上部にかけて(増し竹した部分)の連続性が切れてしまっていますね。

② 縁枠の楕円のくぼみは何のためなのですか、すっきりと楕円なり真円なりで仕上げたらもう一つ上の評価になったのですが。

③ こんなことで、あと一歩賞には届きませんでした。

展示会は名古屋丸栄4月21~26日、岐阜高島屋5月12~17日です。ご覧頂ければ光栄です。

|

|

部材ヒゴと染め

【左上】胴部分の立竹は42本通しで、下部幅は10㎜ 4色に染め分け。

【右上】1段目増し竹42本と2段目増し竹84本、外縁の立ヒゴ本数は168本になります。

【下】内籠の四つ目編みヒゴが編み始め2本組みで84目並べで168本、左右交差で合計336本赤黒染め。

入れ底の底編みは麻の葉編みの2枚重ね、やや色目を違えて染めました。径16㎝の平面を切り出します。 |

胴部分の構成

|

|

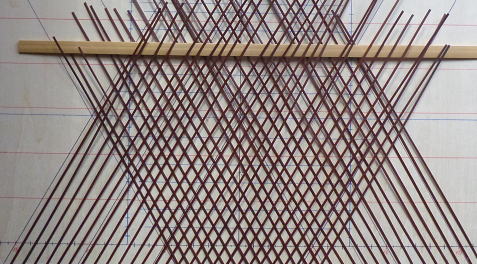

通しのヒゴ42本(発泡スチロールの芯に貼り付け仮止め)の間に増し竹42本をあてがい、0.7㎜の丸芯籐ヒゴで2本縄編み。

右画像は縄縛りの境目を化粧しつつ、胴回りの強度を付けます。 |

底は麻の葉編み

|

底は円形の入れ底になります。

ヒゴ間隔は横方向に7㎜です。これから横ヒゴを挿し込んでいきます

同様のものを2枚編んでピッタリ重ねて嵌め込みます。 |

内籠は四つ目編み

|

内籠の底部(首部分)は外胴より半径で1㎝程細くしました。外胴(本体)と内籠を浮かせて、柔らかい感じにボリュームを持たせたつもりです。

内籠編みは四つ目で、とは言っても2目飛び、3目飛びで編んでいますので四つ目編みと言うのでしょうか、透かし網代編みと言うのでしょうか。

編み目を揃えるのが作業の半分です。 |

|

|

増し竹その2

本体立竹部分3分の2ほど来たところで、2回目の増し竹をします。これで、立竹168本になりました。

増し竹取り付けの左右間隔を後で微調整するためには、3本縄です。)で固定します。

細ヒゴをあてがい、飾縛りしてこの部分は終了します。 |

内籠取り付け

|

内籠を取り付けました。内籠に漆を掛けたらかなり黒ずんでしまいました。

取付けでは本体立ち竹の抵抗がかなりありましたが、無理無理で(洗濯ハンガーの針金で抑える。)合体させました。ひずみは出なかったので一安心しました。 |

|

|

最終工程 縁枠の縛り

最後の作業、径6ミリの丸籐半割(硬い表皮は剥いで染色し、漆掛けを事前にやっておきます。)で立竹を挟みこみ(接着剤使用)、籐ヒゴで縛り込んだ後、飾り縛りをして完成しました。

ウルシを掛けて出来上がりです。 |

|