前頁へ戻る

第96作 網代編み文箱 R3年3月

第52回東海伝統工芸展 展示会は

愛知県美術館ギャラりー8階G室 4月20日(火)~4月25日(日)

|

|

第52回 東海伝統工芸展出品作として、前年12月から取り組み2月いっぱいで概ね出来上がりました。

サイズ

36.0×25.0×9.5㎝

12月中に材料の準備がしてあります。

網代編みの作業はさほどの時間を要しませんでしたが、上蓋の四隅の仕舞いにことのほか難儀しました。

3月13日入選発表がありました。 |

材料作り

幅3㎜、厚さは0.25㎜ヒゴ、必要本数は網代面のサイズから計算すると、36㎝+25㎝,立ち上げ長5㎝とすると、71㎝÷0.3㎝=237本 余裕を10%みると260本。身と蓋ですからこれの2倍520本必要で、かなりの本数になります。

|

染め

第90作91作と同様の手法で、斑(マダラ)染めにします。材料はこの他縁枠を必要本数同様の染めを施します。

ヒゴの面取りをしたのち、再度軽く薄目の染色をして、面取りした白い筋を目立たなくします。

内箱立ち上げ

立竹の立ち上げは、鏝をあてて作業しましたが、鋭角にしすぎたせいか、何本かが横ヒゴ回し中に折れる羽目となり、別ヒゴを差し込んで継いだりして面白くありませんでした。 |

|

かなりのストレスです。後の反省ですが、もう少し太めの鏝で緩やかなカーブで立ち上げるべきでした。横回しのヒゴがすんなりとは納まりません。表皮を磨いていませんので滑りがきつく、ヒゴ厚も更に薄くした方がいいのでしょうか。0.25~0.3㎜程度ですが0.2㎜にした方がいいのかも、今後の課題です。据わりをよくするために、底中央が幾分上に反るように詰め物をしてベニヤに固定して作業しました。

この後は縁枠取付に進みますが、その前に和紙(私は和紙は使っていませんが。)を内張りします。

|

|

内張りの漆はこの段階では一回、最終的に3回は塗る予定です。

縁枠の内、外を籐で縛りますが、縛り目の位置に留意して、外枠の縛りがこの縛り目の中間に来るようにしたいです。

この後に上蓋の内枠を調整しておきます。いい感じで擦りあう程度の寸法で作っておき、上蓋の編み加減・サイズを合わせます。

検証 縁枠の竹厚をもう少し厚くした方が良かったかな! |

|

上蓋

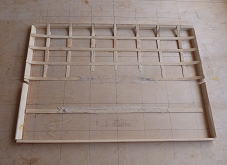

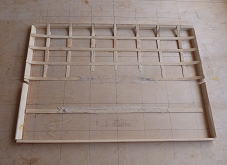

こんもりと丸みが出るように、型に沿って(型は幅広の竹ヒゴで構成)編みます。

立てヒゴは全て並べておいて横ヒゴは中央から始めて上半分、上下を入れ替えて残りを中央から編みました。

四隅の仕舞い込みがことのほか難儀しました。

縦横の編みヒゴが直角から鋭角に交わるようになり、網目を整えながらしわ寄せを開放します。うまく説明できませんが、最後は外枠に無理やりでも押し込む格好になります。 |

先に作ってある内枠を元に、網代編み面が納まる分の余裕(1㎜程度)を持たせて外枠を作って置き、それに収まるように押し込みます。内箱と同様に紙を貼りウルシ、縁枠縛りと続けます。

内箱、上蓋の表面に朱合ウルシを掛け仕上がりです。この際漆が濃すぎたきらいがあり、不満足です。内箱、上蓋の擦れ加減はまあまあでしょうか。

内箱の立ち上がり部分のヒゴ折れなど、出品にはやや不安が残る出来上がりになりました。

|