| トップページへ戻る 前頁へ戻る 新作デザイン六面籠 H21年6月4日 完成

製作記録 (H21年1月19日~) 中日文化センターの教室に通い出して早や5年が過ぎました。 今年の秋には教室の受講生合同の「作品展覧会」が予定されています。会場はかなり上等の“ノリタケギャラリー”です。いい加減なものは出せませんねー。 10人ほどが参加を予定していまして、一人2、3作は並べられそうです。気合を入れて製作に励まなくてはいけません。 最近は講師の先生から自分でデザインしなさいとよく言われます。そうは言ってもなかなか難しいよねー、、、 まずは一作、六面体で各面を色々な編み目の籠を作ってみようと思います。

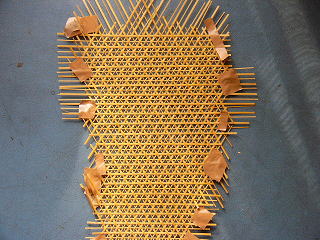

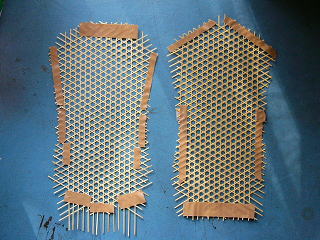

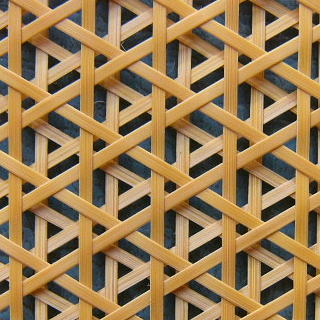

1月19日までの成果物 麻の葉編みと六つ目編みの平面2枚 麻の葉は幅を違えた二種類のヒゴで編み、模様を出しました。六つ目は同サイズの2枚重ねで一面を構成します。少しずらして重ねると複雑な模様が出そうです。

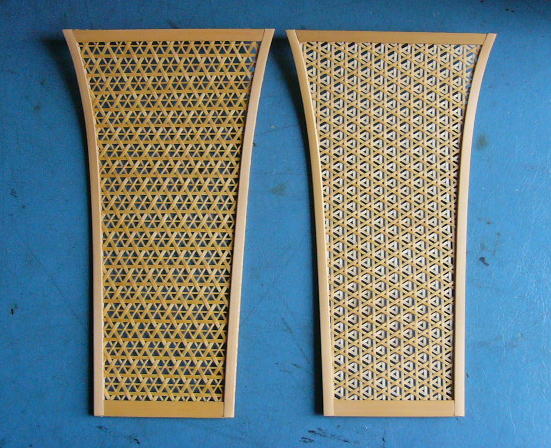

1月24日 外枠作りと2面分の仕上げ

この状態から必要な厚みに剥いだものを写真右の状態に接着剤で組み立てます。 ここへ平面編みしたものを接着した後、表面側の外枠を接着剤で張り合わせます。2面が仕上がりました。

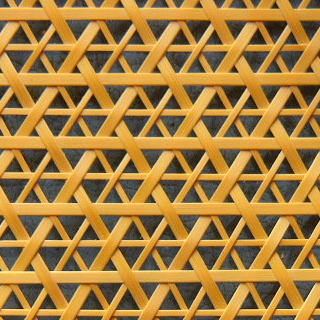

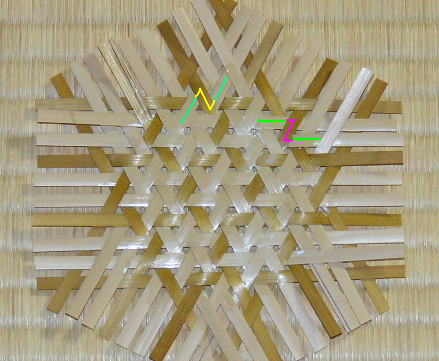

1月30日 第3面は、てっせん編み 1面2面は六つ目と麻の葉編みをしましたが、次は「てっせん編み」としました。 てっせん編みには初めての挑戦です。先生に4、5周手解きもしてもらいました。参考書の解説に沿って取り敢えず教材なるものを自分なりに編みました。(写真左)風車の回りにNが出来て、そこへヒゴを差し込んでいく・・・とか何とか解説してありますが、どこの編み目を見てもNに見えてしまいます。 3日ほど練習を繰り返していましたが、偉いモンです。目が見えてくると言いましょうか、編み目が見えてくるようになり、Nも判別がつくようになりました。 うーん分かった。いずれにしてもヒゴを3本(斜め2本と反対斜め1本)掬ったり押さえたりの連続と言うことが分かり、教科書無しで編み進めるようになりました。編み方については別途解説したいと思いますが、言葉で表すのが大変難しそうです。 編み方を修得しても時間はかかりました。二日がかりでやっと第3面が仕上がりました。

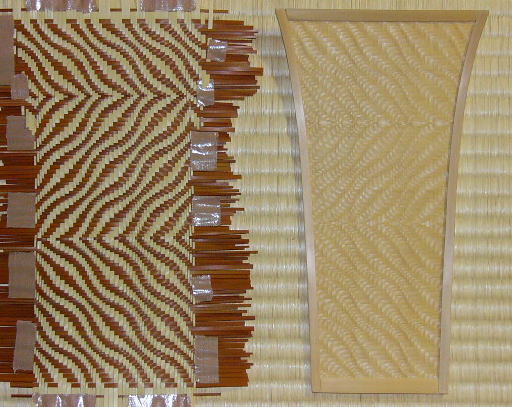

2月6日 第4、5面出来上がり 網代編み 残り3面分は網代編みで、それぞれ編み目模様を変えます。まずは2面分が仕上がりました。

2月17日 第6面は作り直して出来上がり 波網代 随分日数がかかってしまいました。と言いますのも、2枚分も編んでいましたから。 第6面は網代編みの三枚目になります。今度の模様は交色波網代と決め、ヒゴの半分を染めてから完成させたのですが(写真左側)、他の5面と並べるといかにも色合いがどぎつく、品がありません。 かなり悩みましたが、染め色無しで二枚目を編み直しました。折角手間をかけて編んだのですから、色つきの方も何か別のものに利用したいと思います。

・・・網代編みのヒゴつくり・・・ 網代編みで3面仕上げましたが、編むことと同じくらいヒゴ作りに時間を要します。 3枚とも縦のヒゴが60本ほど、横のヒゴが130~140本程ですので、縦の長さのヒゴを最低130本用意する必要があります。(今回は波模様を出すために3種類の幅を違えたヒゴを用意しました。3ミリ、2ミリ、1ミリです。) 厚みは“より薄く”です。網代編みの場合、ヒゴが厚いとぴっちりと目を詰めて編むことが出来ません。 薄く削ぐ前に、軽く面取りもしておきます。出来上がったヒゴを束ねて計ったら35枚で7、5ミリでしたので、一枚が0、2ミリと言うことになります。

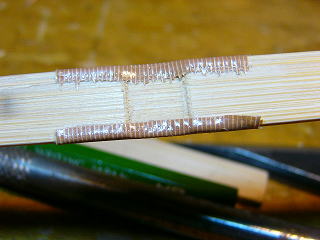

2月22日 大先生の指摘 ? 今日は毎月の第4日曜日、出来上がった6面を持って教室の先生のご指導を仰ぎました。 そもそもこの形の六面を連結して形作るのは、かなり難儀な作業になるだろうことは自分でも予定はしていました。「先生、どうやって繋ぐといいのでしょうか?」・・・ところが別次元の指摘を受けました。 「型枠の内側に沿って目隠しの縛りを入れろ、」「このままではそこらで売っとる3千円程度の竹製品になってしまうぞ、」 なるほどその通りですね。ここまでは接着剤を多用してやってきましたので、自分でも一抹の後ろめたさがありました。 「百年持たせるためにはきっちり縛りを入れとかにゃいかん。それと、接着剤そうろうでないように見せるために目隠しする必要がある。」と言う事でした。プロの目は違います。教室の皆さんは絶賛して褒めてくれましたが、さすがに先生は褒めてくれませんです。 指摘に沿って六面とも、型枠に縛りを入れる作業を始めます。 3月2日 縛り 一週間ほど気分を変えて別の花入れを作っていました(まーちゃんの花籠いろいろ・・・第23作)。 次回3月8日の教室までに、少しばかり仕事を進めておかなくてはいけません。 補強兼目隠しの縛りです。

3月12日 外枠縛り6面終了 時間がかかりました。一面の片方を縛るのにおおよそ1時間ほど掛かります。縛りの時間だけで12時間、その前に籐も整えなくてはいけません。 籐は幅1㎜で130㌢のものが12本要る勘定です。(調整する間に切れたり何したり、失敗しますので高くつきまねー、、、) 今では退役して“只”の人ですので誰も報酬をくれませんが、時給800円のアルバイトにしてもこの縛り作業だけで1万円は頂きたいところですが。 この後、いよいよ立体に組み立てるのですが、かなり厄介であることは予想されます。まだ確たる作業方針が固まっていません。

4月 6日 六面組み立てと底枠作りまで 先回からかなり日数がかかってしまいました。六面の組み立てと底枠作りを記録します。 六面体に組み立てるために、外枠に入れた縛り目を更に籐で縛って連結しますが、その前に、表の重なり部分の目隠し用のヒゴを取り付けるための穴を開けておきます。いいかげんにドリルを突き刺しますと、竹がささくれますので丁寧に、表、裏からドリルの刃を進めます。

底の枠を作ります。6角に曲げる部分は竹をやや薄く削って曲げやすくします。火で炙って曲げますが、焼け焦げないようにガムテープでプロテクトしました。6箇所全てうまく曲げられて完成ですが、「あ、しまったー、ヒビが入ってまった。」、、と言うようなことで、4個目でやっとOKが出ました

・ ・ ・ 5月 7日 内側コーナーのヒゴ取替え あっという間に一月も経ってしまいました。4月は夏野菜の準備などで農園の作業が超ー忙しかったこともありますが、先回までの作業(上の写真)にどうも納得がいかず、何かモヤモヤしたものがあって、なかなか手が進みませんでした。 上の写真で見るように、内側コーナーに当てた籐のヒゴの白さに違和感を感じていたのです。この部分に籐のヒゴを使ったのは、ある程度の弾力があって表からの縛りがしっくりいくと思ってのことなのですが。 今日、この部分を竹のヒゴに差し替えました。同じ色目になって違和感を解消できました。最初からどうしてそうしなかったのか、自分でも不思議なのですが。

底面の取り付け

5月28日 口枠はめ込み かなり試行錯誤しましたが、口仕上げはこの形になりました。上部が開いていますので、枠を作るにしても捻らなければなりませんので苦労しました。 半年がかりになってしまいましたが、いよいよ最終の第4コーナーを回りました。完成まであと少しです。

6月 4日 口縛りをして完成 口枠の縛りは、当初竹芯で籐の続き巻き(側面と同様に)をしようと考えましたが、どうもしっくりしません。先生の助言を頂き、竹板で上面を覆い籐縛りすることに決定。 すっきりした感じに仕上がりました。 平面を湾曲させたことをこの籠のポイントとした訳ですが、その裏返しで随所に工作の難しさが伴うこととなり、完成までに長時間を要しました。 今晩は旨い酒が飲めそうです。毎晩旨いですが。

トップページへ戻る 前頁へ戻る |