トップページへ戻る

前頁へ戻る

花入れの製作

網代の挿し竹

立ち竹で口仕舞い

(H21・12月)

“花籠いろいろ”のページ、第23作に掲載したものですが、最近になって二つほど追加製作したものの記録をとりました。

胴の下部は網代の挿し竹で装飾し、中途には波編みを施し、口は立ち竹を編み回して仕上げます。 |

|

|

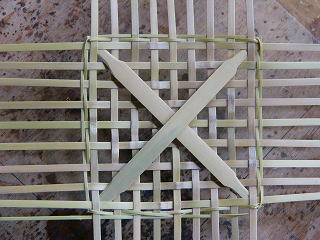

立ち竹は9本×9本の四つ目編みで、ごく単純なつくりです。

立ち竹の巾は3㍉、底組みは一辺が8㌢強です。

立ち竹を四つ目に組んだら、底が崩れないよう細ヒゴで4、5周廻します。

立ち竹は当然偶数になっていますので、2本のヒゴを交互に追い編みします。 |

|

胴の下部は単純なザル目編みです。ここらあたりの膨らみ加減が、出来上がった後の何とも言えない味になるようです。

写真右はややきつくなったようで、左に比べてふくよかさに欠けるようです。好みの問題ではありますが。

ザル編みが済んだら、次は網代の挿し竹の部分を残して写真右の様に、身竹で5周ほどします。適当な太さの円筒をあてがって編むとやりやすいでしょう。 |

次は写真左下の様に挿し竹を嵌め込んでいきます。順序がうまく説明できませんが、工夫してやってみてください。ヒゴ巾は5㍉です

・・・後日の検証 手順として先に網代部分を組んでから、上部の胴廻しを編んだほうが楽なような気もします。・・・

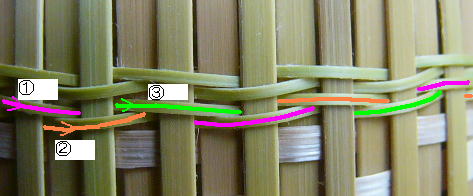

これが済んだら補強ヒゴ(やや厚め)を網代の縁(ヘリ)に挿し込み、下部を縄編みで留め、上部(中段部)を元の立ち竹とともに波編み(松葉編みでも、)で2周します。波編みは普通、紐なんかでよくやる三つ編みのようなもので、立ち竹を咥えながら三つ編みをやっているようなものです。

|

|

因みに一周した段階で一目余分に飛ばして編み進むと松葉編みになります。

実際に松葉編みしたものは別の作品で紹介します。(花籠いろいろの第28作) |

|

中段の波編みが済んだら、身竹で立ち竹を編み、更に上部にかけて波編みをしながら最後の首のところは縄編みで仕上げる。

本体最後の口仕舞い

立ち竹を曲げやすくするために2枚に剥ぎます。竹で丸芯を作ってあてがい、二目飛びで内から外へ出し、更にあてがう竹芯を巻き込んで二目戻って内へ出して切り揃えて完了です。

|

|

|

最後、手は中段の波編み部分と、下段の縄編み部分の2箇所に縛り付けますが、装飾兼で写真の様に編み込みました。

4㌢ほど「虫縛り」をしたのち波編み部分を掬って下方に流し、縄編みの下部を更に掬って後は写真の様に編み込みます。この辺りはこうしなければいけないと言うものでもありませんので、得意な留め方をすればいいと思います。

染色・ウルシを施し完成しました。使用した竹は染色のために全て表皮は剥いでありますが、染色の予定が無ければ表皮は剥がなくてもいいでしょう。 |

トップページへ戻る

前頁へ戻る

|