トップページへ戻る 前頁へ戻る 染色とウルシ仕上げ (H27・ 3月) 今まで染色とウルシ仕上げについては記録してきませんでしたので、ここらで整理しておくことにします。 文化センターの教室に入門して暫くした頃、そこそこの丸い花籠が編めるようになり染色してみたくなりましたが、「まだ早い、、」なんて言われそうで、「先生、染めてもらえますか?」と尋ねたら、「自分でやってみるか、」と言ってもらい、ニッコリとした記憶があります。「もう少し籠をちゃんと編める様にしてから染めだな、」と言っていたのを聞いたことがあったものですから。 染料やら購入先を教えてもらい、早速実施することにしました。 染色 器具 左下から時計回りに、大型のステンレス缶、スクラップ屋で5,000円で最初に仕入れたもの、下部にガスコンロを入れて沸かすようにしてあります。 が、、最初の頃、籠を丸ごと染めるのに拘り大型のものを仕入れましたが、何しろ容量があって沸騰させるのに1時間近くも掛かって閉口しました。ガス代も高くつくしね。 次が内径33㌢で現在一番よく利用している安物のアルミ鍋、染色液はアルカリ性ですので長持ちはしません。これは先般買い替えた2号品。最近はヒゴで染める事が多いので少々長めのヒゴでも丸く回して浸せますので便利です。染色液も少量(4~5㍑で十分)で済みます。ガス代も。 白いのがホーロー製の寸胴鍋、これも小振りの籠を丸ごと染めるために購入したものですが、この所は黒色系の染め液を保管しているだけです。 その下は厨房用品取扱いの店で仕入れた高さのある寸胴ステンレス鍋、中古品でも7,000円。これも効率が悪く、ほとんど使っていません。青のプラスチックバケツは染め液の一時保存用。  染料 染料の種類やら用法は、竹工芸のバイブル本とも言える「佐藤庄五郎 著 図説・竹工芸」に記載があります。次の煤竹色の染めについてはこの本からの引用です。

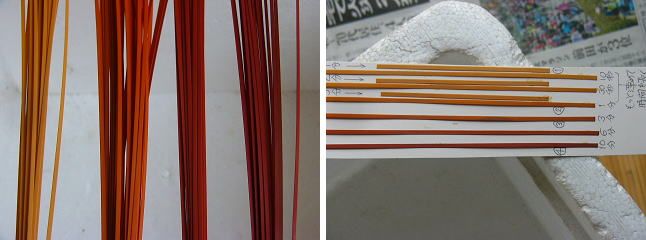

最近の用法 茶子は上記の10分の1で、1㍑に1gにしています。大変経済的です。5㍑作るにしても小匙軽く一杯で済みます。因みに染料は1キロで5千円前後で入手できます。 この濃度でもかなり赤く染めることが出来ます。1分、2分、5分、10分と言ったところで染め分け出来ます。端材で事前に染め時間を記録してやれば良いでしょう。  赤系統の染めは茶子の単用ですが、褐色に染めるのならこれに第2液(今でも当初に作った第2液があり、少量ずつ使用しています。)をほんの少量混ぜたものを。黒っぽく染める場合には茶子をベースに第2液をそこそこ混ぜたものを黒色系の染め液として(ホーロー鍋に保存入てあるもの)、赤で染めた後に黒色系で染めると厚みのある黒っぽい染めが出来ます。このあたりは実際に調合して試してみることです。 研ぎ出しの効果 黒色系で二度染めした後軽く研ぎ出しをすると、ほんのりした赤色が滲み出し、作品によっては面白い効果が期待できます。  籠を丸ごと染めることについて 初期の頃は籠を編んでから丸ごと染めていました。小振りの籠でも“手付き”になると結構大きな染め缶が必要で大型のステンレス缶などを仕入れた訳ですが、丸ごとで一番気になるのはヒゴが編み重なったところが染まらず、どうしても白っぽく出てきてしまいます。 後に述べるウルシ仕上げの工程で、錆びつけなどすれば大方隠れますが、余り面白くありません。ただ籠の作りによっては丸ごとも排除は出来ませんが。  ※ 錆び付けをして、かなり目隠しはしています。 ウルシ仕上げ 何も施さない白竹の籠は、それはそれで竹の清々しさがあって良いものです。 染色するようになると、やはりウルシを掛けた方が良いのではないでしょうか。ウルシをテレピン油で溶いて(かなり薄めて。ウルシの3倍から4倍量くらいでもいいのでは、)ハケで塗り、その後拭き取りをします。 拭き取りを丁寧にやらなければタレが残ったりして汚くなります。塗りっ放しもありでしょうが、私はあまりやりません。この拭き塗りを二度ほどやればしっとりした艶の籠に仕上がります。 ウルシが濃すぎると黒ずみが強くなります。このあたりも試行錯誤で好みを見つけるしかありません。 錆びつけ 錆び粉を用いて、いわゆる“時代を付与する”ことが出来ます。 早い話が、キタナクして古びた籠に見せかけるのですが。 錆び粉(古び粉?)をウルシに練ってやる方法と、ウルシを掛けてから半乾きの状態で粉を蒔き、拭きあげるやり方など、いろいろ工夫してやれば良いでしょう。 あまりやりすぎても品のない厚化粧になってしまいますので、節度をもってやりましょう。  ウルシ塗り 錆び付け 研ぎ出し ロウ磨きについては、第70作も参考にしてください。 ウルシ塗りにはかぶれがつきもの? 最初に漆を扱った時は人並みにかぶれがでました。痒いですねー、、気休めとは思いましたが皮膚科に行って軟膏などを塗りましたが。皮膚科に行ってもいかなくても、一週間は痒みが続きます。 エライものですねー、人間の体は。二年もやるうちに、私の体のアレルギー細胞が、「またお前かー、、そういつも相手しておれんワ。」と、諦めたようで、今では少しばかり手についても大事なくなりました。耐性が出来るようです。 ウルシに弱いと言う教室の仲間にいつも言っているのですが、「ウルシに馴れてちょー、合成塗料では表現できん色合い、艶が出るよ。」と布教しています。 |